ビルトインガレージを平屋に設けたい方へ!事前に知っておくべき3つのポイントとは?

村上悠です。

私は、実際に、平屋のガレージハウスを建てた経験があります。

平屋は好きで、自分でも、かなり研究をしました。

平屋家づくりの経験、さらには自分で研究したことをベースに記事を書こうと思います。

今回は、ビルトインガレージを平屋に設ける際に、事前に理解すべき重要なポイントについて解説します。

インナーガレージ(ビルトインガレージと同じ意味)を平屋に導入する話は、次の記事で解説をしました。

記事では、平屋は構造上の理由から、インナーガレージを、設けやすいと解説しました。

記事の内容をまとめると、次の通りです。

■広いインナーガレージを設けることで、建物自体が、構造的に弱くなるリスクがある。

■ただ、平屋は2階がない分、その重量を考慮する必要がなく、構造的に強い。

■そのような平屋に、インナーガレージを設けても、建物の構造が弱くなることはないので、向いている。

だからと言って、どんな平屋でも、このビルトインガレージを設けることが可能なのかと言うと、そうとも限りません。

実は、ビルトインガレージの特性上、床面積の狭い平屋には向いていない等、いくつか注意すべき点があります。

本記事では、平屋にビルトインガレージを設ける際に、事前に知っておくべき3つの注意すべきポイントについて解説します。

- 狭い平屋にビルトインガレージは向かない(デメリット)

- 間取りプランの際に注意すべきポイント

- ビルトインガレージの設置にかかる費用、価格

平屋に、憧れのビルトインガレージを導入したいと、希望される方には、とても参考になりますので、ぜひ、最後までお読みいただければと思います。

念のための確認です。

「ビルトインガレージ」と「インナーガレージ」は、両方同じ意味です。

ともに、建物の中に車やバイク等を駐車できるスペースを確保した住宅という意味です。

あなたの理想の平屋を建てるために、まずは、こちらの平屋特化サービス(無料)を利用されては、いかがでしょうか。

■見積もり依頼と間取りの作成を、ハウスメーカー、工務店に一括依頼できます。

■住宅展示場にも行かず、各社の担当と話も一切しないで、ご自宅で情報収集できます。

■気になる間取りプランを提案したところとだけ、話を進めればいいだけです。

■気に入らなければ、メールで断るだけです。(気まずい電話も不要)

■正式契約しなくても、いくら見積もり、間取りプランをとっても全て無料なので、気軽に依頼をするといいです。

関連記事:

間取りの検討で、参考になりそうな記事をご紹介します。

ビルトインガレージの素晴らしさがよくわかる記事です。

狭い平屋にビルトインガレージは向かない(デメリット)

まずは、平屋にビルトインガレージを設けるデメリットについてです。

特に狭い平屋には、このビルトインガレージが、大きなデメリットになるリスクがあります。

なぜなのか、その理由も含め詳細に解説していきます。

なぜ、狭い平屋では、ビルトインガレージが向いていないのか、デメリットになるのか、その理由を、具体的な間取りも含め解説したいと思います。

4つありますので、順々に説明します。

居住空間が狭くなる

1つ目のデメリットは、ビルトインガレージの広さの分、居住空間が狭くなる点です。

1階のみの平屋は、2階家に比べ、どうしても居住空間が限定されます。

その平屋に、ビルトインガレージを設けると、居住空間が、さらに狭くなるというデメリットです。

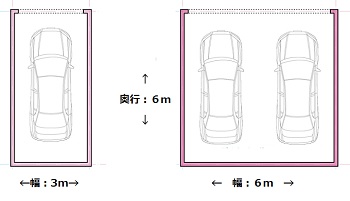

あなたは、ビルトインガレージに、どれくらいの広さが必要か、わかりますでしょうか?

実は、車1台分の駐車スペースで、何と、18㎡(幅が3m×奥行が6m)も必要です。

車2台分だと、36㎡(幅6m×奥行6m)です。

18㎡だと、約5.4坪(10.8畳)、36㎡だと、10.9坪(21.8畳)もの広さが、ビルトインガレージには必要です。

画像にすると、次のような感じです。

このように、ビルトインガレージには、かなりの広さが必要になります。

ちなみに、これより狭いビルトインガレージだと、使い勝手が、かなり悪くなります。

車の乗り降り、特に、大きな荷物の出し入れなどが難しくなりますし、そもそも駐車するのも難しくなります。

平屋にビルトインガレージを設けるということは、これだけの駐車スペースを、家の中に確保することです。

5.4坪~10.9坪もの広いスペースを、本来、リビング・ダイニング等の、居住スペースに使えるのが、使えないということです。

やはり、かなり広さに余裕のある平屋に、ビルトインガレージは、向いているということです。

後程、平屋でビルトインガレージがある間取りをご紹介しますが、かなり大きいサイズの平屋です。

固定資産税が課税される

2つ目のデメリットは、ビルトインガレージに課税される固定資産税の負担です。

これだけでは、よくわかりませんよね。

詳しく解説をしていきます。

あなたもご存知の通り、家屋部分には、固定資産税が課税されます。

その固定資産税の金額は、住宅全体の延床面積から算出され、ビルトインガレージの面積もその分、加算されます。

つまり、住宅の中のビルトインガレージにも、固定資産税が課税され、数千円~数万円を、その分高く支払う必要があるということです。

しかし、その課税には、次のような例外があります。

■ビルトインガレージの面積が、住宅総面積の5分の1を超えると、ガレージの面積も延床面積に加えられ、固定資産税はその分高くなります。

■その逆に、ビルトインガレージの面積が、住宅総面積の5分の1以下になると、床面積から除外され、つまり、固定資産税が課税されません。

住宅全体の延床面積と比較し、ビルトインガレージの面積の割合に気を付ければ、固定資産税を支払う必要がないということになります。

つまり、延床面積のより広い平屋であれば、ビルトインガレージを設けても、固定資産税を免除される基準を満たすことが可能です。

しかし、逆に、狭い平屋だと、その基準を満たせず、ビルトインガレージにも課税されてしまいます。

少しでも固定資産税を安くしたいとお考えであれば、やはり、平屋は、ある程度広い必要があります。

ちなみに、固定資産税が免除される平屋の延床面積は、次の通りです。

| 1台分の駐車スペース | 2台分の駐車スペース | |

|---|---|---|

| 固定資産税が免除される平屋の延べ床面積 | 90㎡(約27.2坪) | 180㎡(54.5坪) |

以上が2つ目のデメリットですが、おわかりいただけましたでしょうか?

なお、この固定資産税ですが、3方向が壁で囲まれているビルトインガレージは、課税されます。

しかし、ビルトインガレージの一部を開放されていると、固定資産税の対象にならない場合があります。

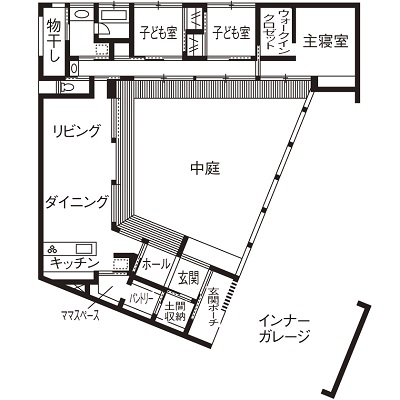

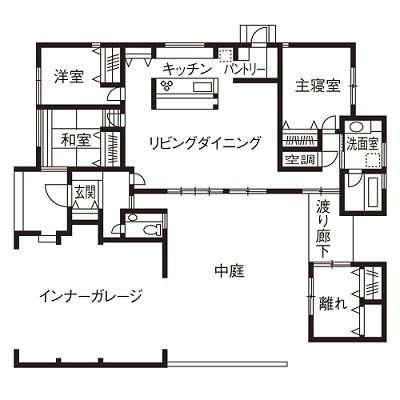

例えば、次の間取りのような平屋のビルトインガレージだと、固定資産税は課税されません。

なぜ、課税されないか、わかりますか?

そうです。

ビルトインガレージが、2方向にのみ壁があるからです。

3方向に壁がないために、この間取りのビルトインガレージには、固定資産税が課税されません。

固定資産税については、各市区町村により、微妙に運用が異なります。

間取りプランのタイミングで、ぜひ、事前に、お問合せをするようにお願いします。

事前の調査不足が原因で、無駄な固定資産税を払うことになったと、ビルトインガレージで後悔されるケースが多いので、ご注意ください。

暮らしの快適性が損なわれる

3つ目のデメリットは、ビルトインガレージを設けることで、居住空間での暮らしの快適性が損なわれるリスクです。

具体的に解説していきます。

ビルトインガレージは、使う際に、音が発生します。

例えば、車の出し入れの際に、シャッターの開閉の音が発生しますし、車のエンジンの音も発生します。

ビルトインガレージは、同じ建物内にあるため、その音が、居住空間にいる人にとって、騒音となり可能性があります。

家族が起きている時間帯であれば、まだ大丈夫だと思うのですが、早朝や深夜などの場合は、かなりの騒音になります。

おそらく寝室に寝ていても、シャッターの開閉の音や、エンジンの音で、目が覚めてしまう方も多いと思います。

暮らしの快適性が、ビルトインガレージによって、損なわることになります。

こういった問題を回避するには、次のパートで解説しますが、間取りプランの段階で、家族の生活スタイルも考慮し、間取りを考えることが重要です。

できる限り、寝室や子供部屋等の個室を、ビルトインガレージから遠く配置するとかが必要です。

狭い平屋だと、どうしても、寝室とビルトインガレージは近い場所に配置せざるを得なくなり、居住空間の快適性が損なわれるリスクが高くなります。

こういった理由から、狭い平屋には、ビルトインガレージは向いていない、デメリットになるということです。

建築費が高くなる

4つ目は、ビルトインガレージ部分の建築費が割高になるデメリットがです。

通常の平屋の新築費用にプラスして金額が高くなってきます。

その金額は、ビルトインガレージの広さ、シャッター等の設備のグレードによって変わってきます。

後ほど、ビルトインガレージを設置する際の費用、価格について、詳細に解説しますので、そちらを、ご確認頂ければと思います。

間取りプランの際に注意すべきポイント

前のパートでビルトインガレージを導入する際のデメリットについて解説しました。

そのデメリットを解消するためには、間取りプランで、どこに注意をすればいいいのか?

ここでは、間取りプランの際に、注意をすべき3つのポイントにるいて説明します。

まずはガレージスペースの確保

前のパートで説明した通り、ビルトインガレージには、駐車スペースだけでもかなりの広さが必要です。

車の乗り降りをスムーズに行ったり、カー用品を収納したり、車の洗車等、多少のメンテを行えるスペースも必要になってきます。

そのため、他の部屋の間取りを決めてから、最後にガレージを考えるのではなく、まずは、ガレージの広さ、配置場所から決めていくのが、間取りプランの進め方としてはおすすめです。

その際には、ガレージに駐車する車の大きさ、台数、さらには、自転車やバイクを置くことはないのか。

さらには、ガレージを駐車する以外の目的で使うことはないのかを、ご家族全員で、よく検討する必要があります。

ガレージ空間は、土間であり、半屋外のアウトドア空間です。

例えば・・

一時的に宅急便の荷物を置いておいたり、アウトドア用品を収納したり、土間であるため、汚れることを気にせず、何でも収納することが可能です。

天気に関係なく洗濯物を干すこともでき、濡れたテント等のキャンプ用品も干すことができます。

また、小さなお子さんの遊び場としてもいいですし、家族でBBQをしたり、場合によってはキャンプもできたりします。

ガレージ内にシンクを設ければ、外で汚れた物、衣服等を、室内に持ち込まずに、そこで洗うこともできたります。

このようにガレージは、駐車目的以外に様々なことに使え、それに応じて、広さも決まってきます。

まずは、ビルトインガレージの広さ、配置場所から、決めていく手順がおすすめです。

車の振動やシャッター開閉音への対策

ガレージを出入りする際の車のエンジン音、振動、さらには、シャッターの開閉音には、対策が必要です。

前のパートで説明した通り、この音が、居住空間にいる人にとって、騒音となる可能性があります。

特に、静かな早朝や深夜では、かなりの騒音になり、居住空間における快適性が大きく損なわれます。

間取りプランの段階で、家族構成、各家族の生活スタイルも考慮し、間取りを考えることが重要です。

まず、できる限り、寝室や子供部屋等の個室は、ビルトインガレージから遠く配置するとかが重要です。

ビルトインガレージを設計する際には、寝室とできる限り距離を置くように間取りプランを検討してみてください。

ただ、中には、寝室で寝ながら、愛車を眺めたいという方もいると思いますので、何を優先するのか、よく家族で協議することが大切です。

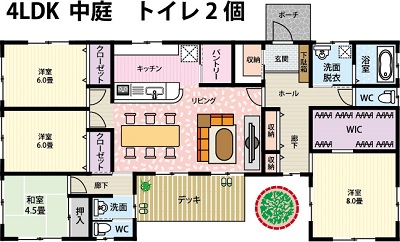

次のビルトインガレージのある平屋の間取りをご覧ください。

こちらの間取りでは、主寝室も、個室も、和室も、ビルトインガレージから離れた場所にあります。

特に、主寝室は、ガレージから一番離れた場所にありますので、これであれば、まず、車のエンジン音、シャッターの開閉音が騒音になることはありません。

当然、車の振動も気になることはないはずです。

ビルトインガレージがあっても、居住空間の快適生は、充分に保たれています。

ガレージへの動線を考慮

ビルトインガレージから家の中に入る動線が重要です。

ガレージの使い勝手にも大きく影響することなので、間取りプランでは、この点をよく検討する必要があります。

できれば、ビルトインガレージから、直接、家の内部に入れる動線を確保するのが望ましいです。

ガレージ内に居室内に直結しているドア等の出入り口を設けるといいです。

こうすることで、雨の日の外出時にも濡れずに、車にある荷物の出し入れができます。

特に平屋なら階段の上り下りも不要なので、さらに家事動線のいい家になるはずです。

この動線が悪いと、かなりガレージの使い勝手が、かなり悪くなります。

例えば、買物から帰ってきて、荷物を家の中に運ぶのをイメージしてみてください。

家の中に直接入れないとなると、いちいちビルトインガレージの外に出て、玄関から入る必要があります。

重い荷物を持って移動する距離が長くなりますし、特に雨の日は濡れてしまいます。

ビルトインガレージから、直接、家の内部に入れる動線がないと、かなりストレスが感じるはずです。

ここで具体的な間取りをご覧ください。

ビルトインガレージから、家に直結しているドアから行けば、最短距離で、家に入れますし、当然、雨にも濡れません。

このように、ビルトインガレージの間取りプランでは、単に車を駐車スペースを確保するだけではダメで、家の中への動線を良くする必要があります。

車道へのアクセスの良さ

当然ですが、ビルトインガレージからの車の出し入れがスムーズに行えることが重要です。

ガレージと車道の位置関係が悪いと、車の出し入れの際に、何度もハンドルの切り替えしが必要になり、かなりのストレスになるはずです。

ビルトインガレージの間取りプランでは、車道の道幅や交通量、敷地面積や形状、隣家の位置関係・・様々な点を考慮し、できる限り車の取り回しのしやすいようにする必要があります。

ビルトインガレージの設置にかかる費用、価格

ビルトインガレージを設けると、当然その分の建築費が割高になるデメリットがります。

ここでは、どれくらいの金額なのか、費用、価格について解説します。

デメリットの1つとして、ビルトインガレージを設けると、当然その分の建築費が割高になる点をお話しました。

ただ・・誤解のないようお願いしたいのが、確かに建築費用は高くなりますが、極端に高額になることはありません。

かなりの方は、ビルトインガレージの設置に、かなりの費用がかかると思われていますが、そこまで高くありません。

ガレージ内には、床が存在しないため、その分の床の材料費や工賃がかかりません。

おおよそ車1台分のスペースのガレージにかかる必要は、約250万円です。

当然、ガレージの広さや材質、シャッター等の設備によって費用は大きく違ってきますので、あくまでも参考とお考え下さい。

私は、実際に平屋のガレージハウスを建てたことがりますが、ガレージにかかる費用は、居室に比べ、かなり安くすみました。

天井と壁を準不燃材料でつくる必要がありますが、居室のように材質にこだわる必要はありません。

また、床面がコンクリートのままで済むので、そこに費用はかかりません。

ただ、シャッターをオーバースライダー式のものにしたり、設備にこだわると、当然、その分の費用、価格が高くなりますのでご注意ください。

まとめ

以上、ビルトインガレージを平屋に設けたい方が、事前に知っておくべき3つのポイントについて解説をしました。

よくご理解いただけたでしょうか?

それでは、最後にまとめです。

ビルトインガレージは、夢そのものであり、ロマンであり、人生を豊かにしてくれます。

使い勝手がよく、快適なビルトインガレージがあれば、その平屋での暮らしは、おそらく何十倍も楽しいものになると思います。

本記事で解説した次の3つのポイントに注意をしながら、ぜひ、あなたの建てる平屋にふさわしい、ビルトインガレージをつくってください。

- 狭い平屋にビルトインガレージは向かない(デメリット)

- 間取りプランの際に注意すべきポイント

- ビルトインガレージの設置にかかる費用、価格

ちなみに、このビルトインガレージは、建物完成後に外構工事としてつくる方法もあります。

ただ、そのための費用は、建物と一体でつくるビルトインガレージに比べ、かなり高額になってしまいます。

あなたが、ビルトインガレージを希望されるのであれば、ぜひ、本記事を参考に、最初から建物と一体でつくる方がおすすめです。

ビルトインガレージは、かなり特殊なものです。

どこの住宅会社でも、対応可能ということでは全くありません。

ビルトインガレージの建設実績が豊富で、スキルが高く、あなたの希望、夢をかなえてくれるプランを提案できる、信頼できる住宅会社に依頼することが重要です。

さらに、相場からみてリーズナブルで妥当な金額で、発注することも大切です。

そのためには、ぜひ、複数の住宅会社から間取りプランの提案と、相見積もりをとる必要があります。

つきましては、以下のサービスを活用されてはいかがでしょうか。

私も、何度か利用したことがありますが、かなり使えます。

まずは、サービスの内容を確認することからスタートしてみてください。

【PR】

もし、あなたが、以下の4つの内一つでも該当するのであれば、ぜひ、続けてお読みください。。

- 平屋の家づくりを何からスタートしていいのか、よくわからない。

- 住宅展示場に行きたいが、その後の営業が面倒で、まだ行けてない。

- そもそも、どこの住宅展示場に行けば、平屋を見ることができるのか、よくわからない。

- 住宅展示場に行ってみたが、特に役に立ちそうな情報は得られなかった。

![]()

- 今は、わざわざ住宅展示場に行かなくても、平屋の家づくりに必要な情報を集めることができます。

- 当然ですが、住宅展示場に行けば、住宅メーカーから強烈な営業を受けることになります。

- どこの住宅メーカーに平屋の建築を依頼するか何も決まっていない、単なる情報収集の段階で、営業を受けるのは、かなり面倒です。

![]()

あなたの理想の平屋を建てるために、まずは、こちらの平屋特化サービス(無料)を利用されては、いかがでしょうか。

■見積もり依頼と間取りの作成を、ハウスメーカー、工務店に一括依頼できます。

■住宅展示場にも行かず、各社の担当と話も一切しないで、ご自宅で情報収集できます。

■気になる間取りプランを提案したところとだけ、話を進めればいいだけです。

■気に入らなければ、メールで断るだけです。(気まずい電話も不要)

■正式契約しなくても、いくら見積もり、間取りプランをとっても全て無料なので、気軽に依頼をするといいです。

理想の平屋を建てるポイント→詳細

著者情報:

村上悠

レリッシュプラン株式会社:代表

自宅を三井ホームで建て、さらに賃貸物件の平屋ガレージハウスを建てる等、新築の家づくり経験があります。

さらに、複数の賃貸物件についても、空室対策として何度もリフォームを行ったことがあります。

そういった家づくり、リフォーム経験で得た気付き、知識等を、記事にしていきたいと思います。

家づくり、リフォーム等に役立つであろうと、資格も取得しました。

賃貸業など不動産ビジネスに役立つであろうと、宅地建物取引士に2008年に合格。

また、家づくり、リフォームに色彩は重要ということで、2級カラーコーディネーター(商工会議所)の資格を2019年に取得。

さらに、以前サラリーマン時代に、国内旅行業務取扱管理者の資格も2016年に取得。

記事更新:

■平屋にビルトインガレージを設ける際のデメリットだけでなく、間取りプランにおける注意点、さらには、ビルトインガレージにかかる費用、価格についての解説を追加し、大幅に記事を変更しました。ぜひ、参考になさってください。(2021/10/18)